* Un peu d'histoire

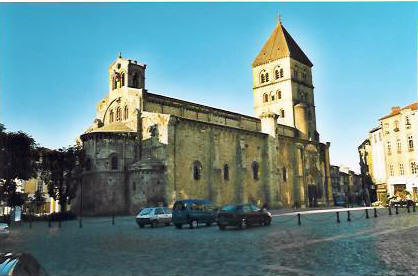

Dédiée à saint Pierre et à saint Gaudens, jeune martyr décapité aux abords de la ville en raison de sa fidélité exemplaire à la foi catholique, l'église actuelle est au coeur d'un remarquable ensemble monumental d'époque médiévale qui comprend, outre l'église elle-même récemment rénovée, un cloître attenant et une salle capitulaire.

La présence d'une communauté de religieux est attestée à Saint-Gaudens dès le début du IXe siècle. Deux siècles plus tard, sous l'instigation de l'évêque du Comminges, Bernard, un collège de chanoines, c'est-à-dire un ensemble de clercs vivant en communauté, entreprend de reconstruire l'église du lieu. Les travaux effectués en plusieurs étapes, s'échelonnèrent principalement des dernières années du XIe siècle (partie orientale de l'église), aux années 1130-1150 (tour-porche, à l'ouest).

La présence d'une communauté de religieux est attestée à Saint-Gaudens dès le début du IXe siècle. Deux siècles plus tard, sous l'instigation de l'évêque du Comminges, Bernard, un collège de chanoines, c'est-à-dire un ensemble de clercs vivant en communauté, entreprend de reconstruire l'église du lieu. Les travaux effectués en plusieurs étapes, s'échelonnèrent principalement des dernières années du XIe siècle (partie orientale de l'église), aux années 1130-1150 (tour-porche, à l'ouest).

Un peu plus tard, les chanoines entreprirent d'édifier le cloître vers 1160-1180, puis la salle capitulaire et les parties orientale et méridionale du cloître au XIIIe . Pillée et brûlée par les huguenots en 1569, l'église fut restaurée au XIXe siècle. C'est de cette époque que date l'imposant clocher actuel. Quant au cloître, démantelé au début du XIXe siècle, il a été remonté en 1987, à partir de dessins d'archives et des vestiges conservés.

Le cloître tel qu'il se présente aujourd'hui est le fruit d'une reconstitution. Il présente des chapiteaux authentiques, aimablement restitués par leurs propriétaires commingeois, à côté de moulages d'oeuvres aujourd'hui conservées dans des musées et des collections privées du monde entier.

* La collégiale

C'est le plus important édifice roman du Comminges. Son plan basilical est typiquement pyrénéen: il consiste en trois nefs parallèles débouchant sur trois absides à l'est, sans transept.

L'abside centrale de la Collégiale

La nef centrale est couverte d'une voûte en berceau, épaulée de voûtes en quart de cercle dans les bas-côtés. Dès le XIIe siècle, avant même d'avoir achevé les travaux, les chanoines voulurent agrandir l'édifice, en faire une grande église de pèlerinage, à l'instar de Saint-Sernin à Toulouse. Pour ce faire, ils édifièrent des tribunes au-dessus des premières travées du choeur, dans la partie est de l'édifice. Mais, le projet n'ayant pu être mené à bien, l'église se figea dans sa configuration actuelle, il y a près de 900 ans de cela.

L'église présente un remarquable ensemble de sculptures romanes dont l'exécution s'est étalée de la fin du XIe siècle au milieu du XIIe siècle. Les chapiteaux les plus intéressants sont situés dans le sanctuaire, sous les tribunes:

Ces chapiteaux sont dus au ciseau d'imagiers formés au contact des maîtres de la cathédrale aragonaise de Jaca et comptent parmi les témoins essentiels de la formation de l'art roman le long de la via tolosana, c'est-à-dire ce grand axe de communication transpyrénéen qui reliait Toulouse à Saint-Jacques de Compostelle et qu'empruntèrent tant de pèlerins, de marchands, et de tailleurs de pierre.

Des sculpteurs formés, eux, à Toulouse, ont succédé à ce premier atelier. On leur doit les chapiteaux à feuillage de la nef, et surtout les remarquables chapiteaux de l'entrée de la tour-porche. On leur doit aussi l'étonnant et magnifique orgue.

Cet instrument est utilisé en concert (il se prête particulièrement bien à la musique espagnole), et sert à accompagner et soutenir la prière des fidèles, chaque dimanche matin.

Derrière, la partie haute du clocher abrite un riche carillon de 36 cloches qui attire des maîtres carillonneurs du monde entier.

Enfin, on remarquera les belles tapisseries d'Aubusson du XVIIIe:

Volées une nuit de décembre 1989, et fortuitement retrouvées chez Sotheby's à New York, elles n'ont réintégré la collégiale qu'en septembre 1997.

* Le cloître

La galerie nord: c'est elle qui présente les plus beaux chapiteaux, du troisième quart du XIIe siècle. On admirera la finesse des motifs, l'utilisation des brins entrelacés (motif typiquement pyrénéen), la représentation des cavaliers, des animaux, et des oiseaux, le tout traité dans un contexte plus serein que celui des chapiteaux de l'église.

Deux chapiteaux sont historiés: le premier relate l'histoire de la Tentation et de la Chute d'Adam et ève, en trois épisodes, thème auquel répond la Tentation du Christ sculptée sur le bas-relief encastré dans un des contreforts de l'église.

Le second chapiteau historié nous montre le collège apostolique (c'est-à-dire les douze apôtres), modèle de tout collège de chanoines.

Au centre de l'une des faces, saint Pierre nous rappelle que la collégiale lui était consacrée; de l'autre côté, à la place d'honneur, saint Jacques, pour nous rappeler que nous sommes sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

La partie romane du cloître se prolonge dans la galerie occidentale alors que la galerie orientale est gothique.

* La salle capitulaire

C'était là que se réunissaient les chanoines, quotidiennement. C'est une belle salle gothique dont la voûte s'épanouit à partir d'un pilier central. Elle présente des culots et des clefs de voûte qui sont autant de sculptures naïves et savoureuses. En particulier son portail est gardé par un saint Michel, à l'intérieur.